|

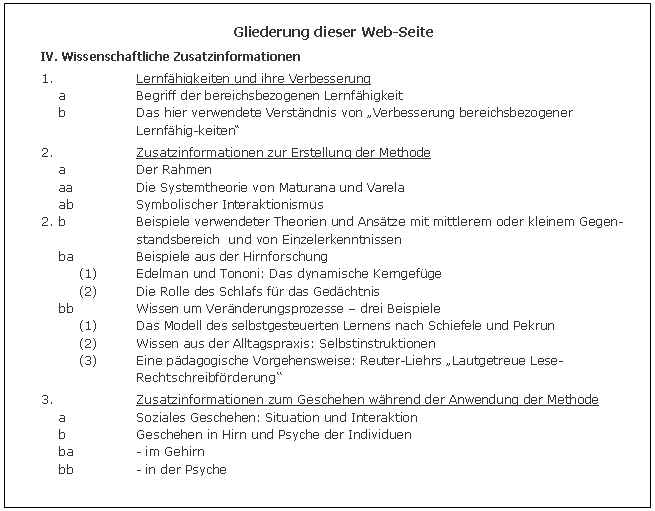

Wissenschaftliche Zusatzinformationen |

|

Unterschied zu den anderen Web-Seiten

Während es bei den anderen Webseiten mein Anliegen war, die Inhalte möglichst allgemeinverständlich darzustellen, liegt hier der Schwerpunkt auf wissenschaftlicher, also genauer und detaillierter, mitunter abstrakter Beschreibung.

1. Der Begriff der bereichsbezogenen Lernfähigkeit und das hier verwendete Verständnis von „Verbesserung bereichsbezogener Lernfähigkeiten“ werden vorgestellt. (→)

2. Zusatzinformation zur Erstellung der Methode (→)

- den Rahmen, der durch die Systemtheorie von Maturana und Varela und die Theorie des Symbolischen Interaktionismus gebildet wird (→)

- Theorien und Ansätze mit mittlerem oder kleinem Gegenstandsbereich und Einzelerkenntnisse, die in den Rahmen gesetzt werden. Sie kommen hauptsächlich aus Neurowissenschaft, Psychologie und Pädagogik. Einzelne Beispiele werden angerissen - etwa Edelmans und Tononis gut belegte Hypothesen zum „dynamischen Kerngefüge“ (→) oder Reuter-Liehrs „Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung.“ (→)

3. Zusatzinformation zum Geschehen während der Anwendung der Methode (→)

Es wird skizziert, was auf der Interaktions-Ebene und was in Hirn und Psyche des Teilnehmer geschieht.

1. Lernfähigkeiten und ihre Verbesserung

Die im Alltag gebräuchliche Auffassung von Lernfähigkeit bildete den Ausgangspunkt, um durch mehrere aufeinander folgende Vergleiche von Gegebenheiten des Gegenstands und dessen sprachlicher Erfassung zu dem hier gebildeten Begriff der bereichsbezogenen Lernfähigkeit zu gelangen.

Daraus ist das Verständnis von „Verbesserung bereichsbezogener Lernfähigkeiten“ abgeleitet.

1.a Begriff der bereichsbezogenen Lernfähigkeit

„Bereichsbezogene Lernfähigkeit“ einer Person bezeichnet deren Potenzial, sich dauerhaft bzw. über eine Zeitspanne hinweg Stoff eines Lerngebiets, das heißt Fakten- oder semantisches Wissen und Fertigkeiten bzw. prozedurales Wissen, mit einer bestimmten Schnelligkeit und in einem gewissen Ausmaß anzueignen und ihn in bestimmter Qualität und Geschwindigkeit anzuwenden.

Diese Explikation von Lernfähigkeit unterscheidet sich von anderen (z. B. Dorsch - Psychologisches Wörterbuch; Bern 14 2004 ):

- Sie bezeichnet eine menschliche Fähigkeit und nicht eine von Organismen allgemein.

- Sie schränkt das zu Lernende auf semantisches und prozedurales Wissen ein. Anderes Verhaltenslernen, etwa durch Klassische Kondi tionierung oder Habitualisierung, fällt heraus.

- Sie berücksichtigt, dass dieselbe Person für verschiedene Lerngebiete unterschiedliche Befähigungen haben kann - wohl jeder kennt Perso nen, die etwa Fremdsprachen mit Leichtigkeit, mathematisches Wissen nur mühevoll erwerben (intraindividuelle Variation). Die Explikation bezieht sich auf einen solchen Bereich (deshalb „bereichsbezogene Lernfähigkeit“).

aa) Die Explikation im Einzelnen

„Fähigkeit“ als aus der Alltagssprache übernommenes Wort verweist auf ein Potenzial. Es ist allerdings nur realisiert nachzuweisen.

„Stoff eines Lerngebiets, das heißt Fakten- oder semantisches Wissen und Fertigkeiten bzw. prozedurales Wissen“ – auch Fertigkeiten müssen erworben werden, um bestimmte Lernziele zu erreichen. Zwei Beispiele: Die Verwendung von Vokabeln einer Neuen Sprache, ohne dass der Sprecher sich die Bedeutung in seiner Muttersprache bewusst macht, ist nötig, um die Sprache flüssig zu sprechen. Ein Musikstudent mit Hauptfach Klavier muss die Bewegungsabläufe der Finger beim Spielen dieses Instruments gut aufeinander abstimmen und mit gewisser Geschwindigkeit durchführen, damit er das Lernziel in “Spieltechnik“ erreicht.

Die Aneignung mit einer bestimmten Schnelligkeit und in einem gewissen Ausmaß ist zu bestimmen über die Menge bereichsbezogenen Wissens, das die entsprechende Person in einem bestimmten Zeitraum erwirbt. Das Ergebnis lässt sich mit einem Wissenstest ermitteln.

Die Anwendung in bestimmter Qualität und Geschwindigkeit ist zu verstehen als Aufgaben- oder Problemlösen, bei dem man Lösungsgüte und benötigte Zeit berücksichtigt.

„Dauerhaft bzw. über eine Zeitspanne“: Diese Gedächtniskomponente lässt sich mit Wissens- und Anwendungstests zu verschiedenen Zeitpunkten erfassen. Sollten an die Teilnehmer steigende Erwartungen, etwa ausgedrückt in kumulierten Lernzielen, gerichtet werden, so sind diese zu berücksichtigen.

ab) Lernbereitschaft als Voraussetzung

... um eine bereichsbezogene Lernfähigkeit zu aktivieren: Die Person, die etwas lernen will oder soll, muss in der Lernsituation über die nötigen kognitiven und motivational-emotionalen Voraussetzungen verfügen.

Kognitive Mindest-Voraussetzungen:

- Angemessene Wahrnehmungsfähigkeiten. Zum Beispiel kann bei manchen Legasthenikern die die visuelle Wahrnehmung so eingeschränkt sein, dass sie Wörter in üblichem Lehrmaterial nicht adäquat wahrnehmen (Werth, Reinhard (2003) – Legasthenie und andere Lese störungen; München, 2. aktualisierte (Verlag C. H. Beck)

- Ausreichende Gedächtnisfähigkeiten. Das auditive Kurzzeitgedächtnis ist etwa bei einer anderen Gruppe von Legasthenikern zu schwach ausgebildet, um das zu schreibende Wort während des Schreibvorgangs im Bewusstsein präsent zu halten.

- Beherrschung der Unterrichtssprache

- angemessenes Vorwissen, was sowohl die Stoffkenntnis als auch die der zugehörigen Denkfähigkeiten und Vorstellungsweisen angeht

- ausreichendes Konzentrationsvermögen.

- Ausreichende Leistungsmotivation (inklusive, wenn nötig, Anstrengungsbereitschaft)

- passende Gestimmtheit oder Durchführung von Emotionsregulation.

Während es sich bei den vier zu Beginn genannten kognitiven Voraussetzungen um strukturelle Gegebenheiten handelt, geht es bei der dort zuletzt aufgeführten - Konzentrationsvermögen - und bei den motivational-emotionalen Voraussetzungen meistens – aber nicht immer - um Zustände, hier treten also in einem Zeitabschnitt weit stärkere Variationen auf.

/Zurück zur Übersicht (→)/

1.b Das hier verwendete Verständnis von „Verbesserung bereichsbezogener Lernfähigkeiten“

Wie der oben erläuterte Begriff, so bezieht sich auch „Verbesserung bereichsbezogener Lernfähigkeiten“ nur auf semantisches und prozedurales Wissen, also auf Wissen um Sachverhalte und auf Fertigkeiten. Für die meisten Schüler/innen und Studierenden sind die Fertigkeiten (das prozedurale Wissen) weiter einzuschränken auf kognitiv-prozedurales, also „geistige“ Fertigkeiten. Ein Beispiel: Die Anwendung von Rechtschreibregeln für die Groß- und Kleinschreibung fällt überwiegend darunter: Wenn Kinder das Schreiben lernen, müssen sie bei den meisten Wörtern überlegen, ob der Anfangsbuchstabe groß oder klein zu schreiben ist. Nach einigen Jahren treffen sie die Entscheidung allermeistens „automatisch“, als Fertigkeit - nur in Zweifelsfällen ist Nachdenken nötig.

Motorische Fertigkeiten sind in den Künsten und im Sport wichtig.

Verbessert sich eine bereichsbezogene Lernfähigkeit, so kann sich dies auf verschiedene Weise zeigen: Der/die Lernende kann

- sich in einer Zeitspanne mehr Wissensstoff aneignen1a

- den gelernten Stoff gleich nach der Aneignung besser und/oder schneller anwenden

- den gelernten Wissensstoff überdauernd bzw. nach einem Zeitraum (Gedächtniskomponente)

a) besser wiedergeben (höhere Erinnerungsquote) und/oder

b) ihn besser und/oder schneller anwenden.

Die Ceremot-Methode ist so konzipiert, das sich Verbesserungen in jedem der Felder, also in Erwerb des ausgewählten Wissens, dessen Anwendung und dessen Verfügbarkeit über die Zeit, erreichen lassen.

/Zurück zur Übersicht (→)/

2. Das Wissen zur Erstellung der Methode

Zwei Theorien mit recht großem Gegenstandsbereich bilden den Rahmen, der für die Entwicklung der Methode handlungsleitend war - die Systemtheorie von Maturana und Varela und die Theorie des Symbolischen Interaktionismus (2.a). In den durch sie aufgespannten Rahmen lassen sich Theorien mit mittlerem und kleinem Gegenstandsbereich und einzelne Erkenntnisse gut einfügen, ebenso Vorgehensweisen für die Praxis (2.b).

aa Die Systemtheorie von Maturana und Varela

Die aus der Biologie stammende Systemtheorie von Maturana und Varela schlägt den Bogen von der Lebens- und Funktionsweise des Einzellers bis hin zu sozialen Organisationen von Tieren und Menschen (Humberto R., Varela, F. J. (1987) – Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens; Bern u. München, orig. 1984). Auch hat sie die Begriffe „Autopoiese“ und die hier wichtigen „Koppelung“ wie auch „operationale Geschlossenheit“ geliefert. („Koppelung“ steht für denjenigen Austausch von Lebewesen mit der Umgebung und anderen Lebewesen, der zur Veränderung der erstgenannten Lebewesen führt. Zu „operationaler Geschlossenheit“ siehe bitte 3.a)

2. ab Symbolischer Interaktionismus

Hierbei handelt es sich um eine soziologische Theorie, die hauptsächlich auf die Arbeiten von G. H. Mead zurückgeht (Herbert Blumer, Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus. In: Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen (Hrsg.), Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit, Bd. 1, Rowohlt, Reinbek 1973; Mead, George H: besonders „Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus“; Frankfurt/Main 1973, orig. 1934).

Die Theorie lässt sich so verstehen, dass sie die theoretischen Aussagen von Maturana und Varela über soziale Tiere und Menschen weiterführt und ergänzt. Sie geht von der Analyse der menschlichen Interaktionen aus und stellt fest, dass es sich dabei vor allem um den Austausch von Symbolen handelt. Für die Erstellung der Methode wesentliche Grundaussagen sind:

- Interaktionen formen menschliches Verhalten (deckt sich mit Maturanas und Varelas „Koppelung 3. Ordnung“ (Maturana und Varela 1, S. 197, 209 f))

- Menschen interagieren auch mit sich selbst

- Interaktionen führen zum Aufbau von Identitäten.

2. b Beispiele verwendeter Theorien und Ansätze mit mittlerem oder kleinem Gegenstandsbereich und von Einzelerkenntnissen

In den Rahmen gesetzt habe ich entsprechende Theorien, Ansätze und Einzelerkenntnisse, die mein Verständnis verbesserten oder die zur Wirksamkeit der Methode beitrugen. zur übersichtlicheren Darstellung unterteile ich sie in solche

a) die aus der Hirnforschung stammen und

b) die sich mit Veränderungsprozessen befassen (hauptsächlich aus Psychologie und Pädagogik).

2. ba Beispiele aus der Hirnforschung

(1) Edelman und Tononi: Das dynamische Kerngefüge

Die Autoren integrieren bei ihrem Vorhaben, das menschliche Bewusstsein zu erklären, eine große Menge von Einzelerkenntnissen der Neurowissenschaften. Sie stellen die These auf – und begründen sie – dass für das Phänomen des Bewusstseins ein besonderer funktionaler Cluster von Neuronen des thalamo-corticalen Systems nötig ist (umfasst die Großhirnrinde (Cortex) und ein an Bewusstseinsprozessen immer beteiligtes, zentral gelegenes Areal des Zwischenhirns). Dieser Cluster

- enthält Strukturen aus ganz unterschiedlichen Bereichen des thalamo-corticalen Systems, er ist „weiträumig organisiert“(Edelman, Gerald M.; Tononi, G – Gehirn und Geist. Wie aus Materie Bewusstsein entsteht; München 2002, S. 196; Original: A Universe of Conciousness. How Matter becomes Imagination; New York 2000)

- ist integriert, er grenzt sich nämlich gegen die nichtzugehörigen neuronalen Gruppen durch starke Wechselwirkungen („re-entrante Interaktionen“, wie oben, S. 196) innerhalb der beteiligten Areale ab

- hat hohe Komplexität in einem bestimmten Sinn: Dem Cluster gehören zum einen neuronale Gruppen mit „permanent variierenden integrierten Aktivitätsmustern“(wie oben, S. 179) an. Zum anderen können die Neuronengruppen, die gleichzeitig synchron feuern, ständig wechseln .

Immerzu wandelt sich der Cluster – mal leicht, mal stark. Er hat also die Form eines Prozesses. - Der Cluster kann sich sogar in wenigen Zehntelsekunden völlig umstrukturieren. Dies stimmt mit dem bewussten Erleben überein: Ein plötzlicher intensiver und unerwarteter Reiz kann den vorherigen Bewusstseinsinhalt völlig verdrängen und ganz andere Gefühle aktivieren.

Um die Charakteristika des Clusters herauszustellen, bezeichnen ihn Edelman und Tononi als „dynamisches Kerngefüge“ (dynamic core).

Um bei der Entwicklung der Methode die in Erwägung gezogenen einzelnen Interventionen vorausschauend auf ihre Brauchbarkeit zu testen, dienten mir die Vorstellungen zum dynamischen Kerngefüge als Modell. Es unterstützte mich dabei, Voraussagen darüber zu treffen, welches Geschehen nach Intervention X auf Bewusstseins- bzw. psychischer Ebene und welches auf Hirnebene zu erwarten ist.

/Zurück zur Übersicht (→)/

… als ein Beispiel für eine neurowissenschaftliche Erkenntnis: Während des Nachtschlafs festigt sich ein Teil des tags zuvor Erlerntes (Stickgold, Robert – Sleep-dependent memory consolidation; Nature 437/ 27, Oct. 05, S. 1272 - 1278; oder auf deutsch und gut verständlich: Born, Jan; Kraft, U. – Lernen im Schlaf – kein Traum; Spektrum der Wissenschaft, Dossier 4/05: Die Welt im Kopf, S. 38 - 45)

2. bb Wissen um Veränderungsprozesse – drei Beispiele

Drei Formen konnte ich ad hoc unterscheiden, zu jeder ein Beispiel:

(1) Wissen aus Theorien und Modellen; als Beispiel führe ich ein Modell zum selbstgesteuerten Lernen an.

(2) Wissen, das vor allem aus der Alltagspraxis erwachsen ist; Beispiel Selbstinstruktionen.

(3) Wissen in Vorgehensweisen. Hier ist theoretisches Wissen eingegangen, in der Auseinandersetzung mit der Praxis ist es aber entweder stellenweise abgeändert und/oder differenziert worden - oder das theoretische Wissen stellt das Fundament für eine neue Vorgehensweise dar.

Für die Ceremot-Methode sind Vorgehensweisen aus Beratung, Psychotherapie und Pädagogik übernommen worden. Als Beispiel eine pädagogische Vorgehensweise zur Lese-Rechtschreibförderung.

2. bb (1) Als Beispiel für Wissen aus Theorien und Modellen: Das Modell des selbstgesteuerten Lernens nach Schiefele und Pekrun

Hier (Schiefele, U. ; Pekrun, R. –Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens; in: Enzyklopädie der Psychologie, Themenbereich D, Serie I, Bd. 2, S. 249 – 278, Göttingen 1996) wird vorausgesetzt, dass Prozesse der Selbststeuerung beim schulischen und universitären Lernen notwendig sind. Wenn ein Lernender zum Beispiel seine Absicht, Vokabeln zu lernen, in die Tat umsetzt, steuert er sich dabei – seinen Griff zum Vokabelkärtchen, die Ausrichtung seiner Aufmerksamkeit, seine Blickbewegungen … Die wesentlichen Bereiche des Modells sind Lernprozesse und interne wie auch externe Lernsteuerung. Während der Lernprozesse werden laut Modell immer Abfolgen von Planung, Durchführung und Bewertung durchlaufen. Die interne Lernsteuerung umfasst die emotionalen, motivationalen, kognitiven und meta-kognitiven Zustände oder Prozesse während der genannten Phasen des Lernprozesses. Mit der Kategorie „externe Lernsteuerung“ erfasst man Merkmale der Situation und der Lernumgebung – von den Charakteristika der Aufgabe, die dem Lernenden gestellt wird, bis zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.

Für die Methode ist aus der großen Menge von Daten, die zu berücksichtigen vorgeschlagen wird, nur ein Teil aufzugreifen – besonders der zur internen Lernsteuerung bei Planung und Durchführung.

2. bb (2) Als Beispiel für Wissen aus der Alltagspraxis: Selbstinstruktionen

Hierbei handelt es sich um Anweisungen, die eine Person sich selbst in Sprachform gibt, meist in Gedanken - zum Beispiel „Jetzt den Text zusammenfassen!“ Sie dienen der Steuerung des eigenen Verhaltens. Viele Menschen setzen Selbstinstruktionen von selbst mit guter Wirkung in ihrem Alltag ein.

Ungünstige oder fehlende Selbstinstruktionen können aber zu unwirksamem Verhalten führen, zum Beispiel bei der Stressbewältigung, und auch dazu beitragen, psychische Erkrankungen aufrechtzuerhalten.

Hilfreiche Selbstinstruktionen werden unter anderem bei Lern- und Leistungs-Störungen eingesetzt, zur Impulskontrolle – etwa bei Ess-Störungen - und zur Stressbewältigung.

Für die Methode ist es sinnvoll, darauf hinzuwirken, dass manche Teilnehmer sich an passenden Stellen selbst instruieren, etwa diejenigen, die Schwierigkeiten haben, eine Abfolge von Handlungsschritten umzusetzen.

2. bb (3) Als Beispiel für Wissen in Vorgehensweisen: Reuter-Liehrs „Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung“

Bei Lese-Rechtschreibschwäche integriere ich unter anderem Stoff aus der Lautgetreue(n) Lese-Rechtschreibförderung 2 von Reuter-Liehr in die Methode.

Die Autorin definiert nach sinnvollen Kriterien den Großteil der im Deutschen verwendeten Buchstaben als lautgetreu. Beispiel: Das häufig auftretende E/e bekommt das Etikett lautgetreu, das Ä/ä hingegen wird ausgeschlossen, weil es, kurz gesprochen, genauso klingt wie das kurze e (Gäste, gestern). So schafft Frau Reuter-Liehr eine recht klare Zuordnung von Sprechlauten und Buchstaben, was besonders das Schreiben für Legastheniker erleichtert. (Allerdings keine ein-eindeutige Zuordnung, z.B. haben die meisten Vokale nicht nur eine unterschiedliche Dauer, je nachdem, ob sie kurz oder lang gesprochen werden, sondern auch eine unterschiedliche Klangqualität.)

Buchstaben- bzw. Lautfolgen werden nach ihrer Schwierigkeit durchgenommen – zuerst Verbindungen von einem Vokal mit einem Konsonanten, z. B. „la“, am Ende dieses Lerngebiets Verknüpfungen mit mehreren Konsonanten, inklusive Verschlusslauten (Plosive), z. B. in „Sport“. „Silbenbögen“ und das „Silbenschwingen“ erleichtern die Erarbeitung der Silbe. Eine Reihe von sprachlautbezogenen Regeln wird peu à peu eingeführt; zu Beginn die zu den Endungen –el, -em, -en, -es (bei denen das e oft kaum hörbar ist oder der Schlusslaut vokalisiert wird), am Ende die Einführung der Mehrzahl-Regel zur Verschriftung des langen i als „ie“.

Das Lernprogramm bis hierhin ist in sechs „Phonemstufen“ unterteilt. Diesen Teil habe ich in die Ceremot-Methode integriert.

Danach folgt ein „Regeltraining“. Die Kinder lernen zwischen Anfangs-, Haupt- und Endmorphemen zu unterscheiden und bauen dann ihre Regelkenntnisse auf.

/Zurück zur Übersicht (→)/

3. Zusatzinformationen zum Geschehen während der Anwendung der Methode

Dieses Geschehen lässt sich angemessen beschreiben als Abfolge, die parallel auf drei Beschreibungsebenen stattfindet - auf sozialer und auf psychischer wie auch Hirn-Ebene des Teilnehmers. Ich berücksichtige nur die Standardsituation, also die Einzelsitzung, nicht die manchmal stattfindende Gruppensitzung.

Hier werden die Veränderungen auf einer recht abstrakten Ebene beschrieben. Wie man sie bewirkt, ist bereits auf der Web-Seite „Neues und Bewährtes“ dargestellt (nämlich durch Einzelmethoden und Einzelinterventionen, die in die Form von Ceremot-Folgen gebracht werden und entsprechend dem jeweiligen Ansatzplan zur Anwendung kommen).

3. a Soziales Geschehen: Situation und Interaktion

Die Situation lässt sich bezeichnen als kurzzeitige Zweiergruppe zur kooperativen Steigerung einer bereichsbezogenen Lernfähigkeit.

Sie realisiert sich besonders durch

- die Erwartungen der Teilnehmer an sich und an das Gegenüber als Träger der Rollen Anleiter und Klient und

- die Festigung dieser Rollen durch erwartungsgerechtes Verhalten, also durch die Kommunikation von Anleiter und Klient.

(Die Situation wird also durch die Teilnehmer geschaffen. Sie lässt sich deshalb als Geschehen (im üblichen Sinn: Folge von Ereignissen oder Vorgängen) auffassen.)

Die Kommunikation ist während des Hauptteils der Methode in die klare Form der Ceremot-Folgen gebracht – siehe bitte genauer in „Kommunikation in Ceremot-Folgen“, Punkt 1. c) der Webseite „Neues und Bewährtes“(→). So lässt sich meistens die Hürde der „operationalen Geschlossenheit“ (Maturana/Varela3, bes. S. 145) des neuropsychischen Systems des Lernenden überwinden. Im eben genannten Absatz ist skizziert, auf welche Weise; hier möchte ich kurz auf die Hürde selbst eingehen.

Bei Fragen im Grenzbereich von Biologie und Psychologie wird oft nicht nur die Sicht eines externen Beobachters auf das menschliche Nervensystem berücksichtigt, sondern auch die Binnenperspektive seines „Besitzers“, also dessen Erlebniswelt. Man kann dann vom „neuropsychischen System“ sprechen 4. Nach Erkenntnissen der Biologen Maturana und Varela wie auch des Soziologen Willke ist das neuropsychische System „operational geschlossen“: Es kann durch äußere Ereignisse wie Mitteilungen oder Vorschläge anderer Personen „nur zu eigenen Operationen angeregt oder angestoßen, nicht aber determiniert werden […] - denn externe Determination wäre das Ende" der zur Selbsterhaltung nötigen Prozesse (Willke 5). Für jeden Anleiter, Lehrer oder jede sonstige Person, die durch Interaktion etwas bei einem anderen Menschen bewirken will, bedeutet dies, dass sie auf eine Selbständerung des Klienten oder Lernenden hinwirken muss. „Anstelle eines Verhältnisses von externer Ursache und interner Wirkung, von Aktion und Folge, müssen wir das kompliziertere und indirektere Verhältnis von Autorenschaft und Lektüre zugrundelegen“ 6. Der Klient „,liest’ die angebotene Intervention nach seinen eigenen Regeln, nach seinem eigenen Verständnis und im Kontext seiner eigenen Welt. (...) Die Konsequenz daraus heißt nicht Beliebigkeit, sondern Bescheidenheit und Risikobewußtsein.“ Dass die Hürde der operationalen Geschlossenheit zumindest mit der Methoden-Variante für Alte Sprachen sehr häufig zu überwinden ist, dass sich eine wirksame Form der Anregung von Selbständerung hat finden lassen, zeigen die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung (siehe Webseite „Wirksamkeit – weitere Ergebnisse und Informationen“ (→)).

Die Rollenübernahmen und das Kommunizieren in Ceremot-Folgen schaffen die Voraussetzungen auf der sozialen Ebene, um die angezielten Veränderungen bei den Teilnehmern und mit ihnen zu erreichen.

Auf dieser Betrachtungsene ist nur das Geschehen beim Träger der Teilnehmerrolle während der Anwendung von Ceremot–Folgen interessant – in aller Regel kommt es nur bei ihm zu kurzzeitigen Änderungen und später zu überdauernden Wandlungen. Wandlungen, die zu unterscheiden sind in a) Geschehen im Gehirn und b) in psychisches Geschehen – nachfolgend in Überblicken.

Damit die Darstellung besser nachzuvollziehen ist, wähle ich dafür die zeitliche Abfolge. Die der Struktur des Gegenstands angemessenere finden Sie in der zusammenfassenden Tabelle.

|

3.b Geschehen während der Anwendung der Ceremot-Methode (Hauptteil), Ebene des Individuums |

||

|

|

ba) im Gehirn |

bb) psychisches Geschehen |

|

kurzzeitig |

- Lücke - Aufgrund einer überzeugenden Empfehlung lasse ich in dieser Tabellen-Zeile eine Lücke, ebenso im Text. |

- Lücke -

|

|

dauerhaft |

Umgestaltung funktionaler neuronaler Netze |

(1) Verbesserung von Grund-Kompetenzen (2) Umgestaltung von Netzwerken semantischen und kognitiv-prozeduralen Wissens (Faktenwissen und Denk-Fertigkeiten) = Aufbau oder Ergänzung wissensbezogener Fähigkeiten |

Kurzzeitige Veränderungen

- Lücke - Aufgrund einer überzeugenden Empfehlung lasse ich an dieser Stelle eine Lücke, ebenso in der Tabelle.

Überdauernde Wandlungen

3.ba) auf Hirn-Ebene:

Intensive Signalflüsse, der materielle Teil der Reaktionen auf die Interventionen, regen in den jeweils beteiligten Neuronenverbänden des thalamo-corticalen Subsystems 7 Reaktionskaskaden an: Verschiedene Botenstoffe werden ausgeschüttet, es folgen Gen-Expression, Bildung von Eiweißen bzw. Baustoffen und der Umbau eines Teils der beteiligten Neuronen. In ihnen finden also mikroanatomische Änderungen statt. Dies hat zur Folge, dass sich auch das physiologische Geschehen in diesen Nervenzellen ändert. Die Ströme werden intensiviert oder gehemmt, in einer Weise, die erst auf psychischer Ebene ihre Bedeutung zeigt.

Auf der Hirn-Ebene kommt es also zu einer Umgestaltung funktionaler neuronaler Netze.

3.bb) Dauerhafte Wandlungen auf psychischer Ebene

Hier lassen sich Veränderungen feststellen, die oben als „Verbesserung von Grund-Kompetenzen“ und „Aufbau oder Ergänzung wissensbezogener Fähigkeiten“ bezeichnet wurden (siehe Webseite „Neues und Bewährtes“ (→), Punkt 2. „Komponenten“).

(1) Verbesserung von Grund-Kompetenzen.

Dazu ist nichts zu ergänzen. Deshalb nur die Zusammenfassung: Die gezielte Veränderung einer Auswahl von Grundkomponenten führt sehr häufig zur Verbesserung der entsprechenden Grundkompetenzen - also von Leistungsmotivation, Dauerkonzentration, Merkfähigkeit für Sachverhalte, Stimmung, Routinisierung und/oder Wahrnehmungsschärfung. Die gesteigerten Grundkompetenzen wirken häufig in der Weise zusammen, dass die Teilnehmer ihr Vermögen zu geistiger Arbeit so verbessern, dass es durch Flow-Erleben gekennzeichnet ist oder zumindest in diese Richtung geht 8. (Flow-Erleben: Eine Person ist sehr stark auf ihre Tätigkeit konzentriert und empfindet ihr Tun als befriedigend oder lustvoll, sie „geht ganz darin auf“.)

(2) Umgestaltung von Netzwerken semantischen und kognitiv-prozeduralen Wissens (Faktenwissen und Denk-Fertigkeiten)

Der Aufbau oder die Ergänzung wissensbezogener Fähigkeiten lässt sich aus psychologischer Sicht als Umgestaltung von Netzwerken semantischen und kognitiv-prozeduralen Wissens verstehen, wobei die semantischen Netze meines Erachtens hybriden Charakter haben.

Fakten- oder semantisches Wissen lässt sich mit Netzwerkmodellen beschreiben („propositionale Netzwerke“). Solche Netze bestehen aber meines Erachtens nicht nur aus Aussagen (Propositionen), wie in gängigen Darstellungen angeführt, sondern haben weitere, davon unterschiedene Bestandteile; sie sind also hybrid. Andersartige Bestandteile sind:

- Vorstellungen – verstanden als Repräsentationen von Dingen, die erst mit den Sinnen wahrgenommen, dann gespeichert worden sind und sich anschließend (teilweise) reproduzieren lassen – und

- Repräsentationen von Bewertungen (konnotativer Aspekt).

Denk-Fertigkeiten bzw. kognitiv-prozedurales Wissen, wie zum Beispiel die Schrittfolge beim schriftlichen Multiplizieren, werden als Abfolge von verknüpften Einzelschritten verstanden; es handelt sich um eine prozessuale Repräsentation. (Zwar werden die entsprechenden Inhalte oft auch als semantisches Wissen gespeichert, dies ist aber nur eine zweite Speicherung, separat von der prozessualen Repräsentation. Netzwerke kognitiv-prozeduralen Wissens sind nicht hybrid.

/Zurück zur Übersicht (→)/

________________________________________________________________________________________

Anmerkungen

1 Maturana, Humberto R., Varela, F. J. (1987) – Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens; Bern u. München, orig. 1984

/Zurück (→)/

1a Die Aneignung von mehr Wissenstoff lässt sich weiter differenzieren:

- Den Wissensstoff in einer kurzen Zeitspanne, etwa im Rahmen eines Experiments, schneller erwerben als zuvor

- sich während einer üblicherweise nicht in Experimenten verwendeten Zeitspanne mehr Wissensstoff aneignen, etwa über eine Woche, meist nach selbstgewähltem Vorgehen.

/Zurück (→)/

2 Siehe besonders Band 1 des gleichnamigen Werks (Carola Reuter-Liehr: Lautgetreue Lese-Rechtschreibförderung, Band 1: Eine Einführung in das strategiegeleitete Lernen zum Training von Phonemstufen auf der Basis des rhythmischen Syllabierens; Bochum 2001, 2. durchgesehene, Verlag Dr. Winkler) oder zusammengefasst: dieselbe, – Das Konzept der „Lautgetreuen Lese-Rechtschreibförderung“; in: Schulte-Körne (Hg.) – Legasthenie und Dyskalkulie: Aktuelle Entwicklungen in Wissenschaft, Schule und Gesellschaft; Bochum 2007, Verlag Dr. Winkler; S. 107 – 134)

/Zurück (→)/

3 Maturana, Humberto R., Varela, F. J. (1987) – Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln menschlichen Erkennens; Bern u. München, orig. 1984

/Zurück (→)/

4 Vgl. z. B. Mahner zur emergentistischen Identitätstheorie. Er verwendet den Begriff „neuropsychisches System“ allerdings nicht. – Mahner, Martin - Leib-Seele-Problem; in: Lexikon der Biologie in 15 Bänden; Heidelberg 1999 – 2004, Spektrum-Verlag.

/Zurück (→)/

5 Willke, Helmut - Systemtheorie I; Stuttgart 2000, 6. überarbeitete, S. 62

/Zurück (→)/

6 Willke, Helmut - Systemtheorie II: Interventionstheorie; Stuttgart u. Jena 1994, S. 95, dort auch das folgende Zitat.

/Zurück (→)/

7 Es umfasst die Großhirnrinde (Cortex) und ein an Bewusstseinsprozessen konstant beteiligtes, zentral gelegenes Areal des Zwischenhirns.

/Zurück (→)/

8 Eventuell handelt es sich um zwei ungleiche “Stile“, der beim Wissenserwerb unterschiede sich dann von dem bei der Anwendung. Es war mir (noch) nicht möglich, dies zu ermitteln. Bei der Anwendung der Methode wird vorsichtshalber von einem Unterschied zwischen Lernstil und Arbeitsstil ausgegangen.

/Zurück (→)/